Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Такое свойство грунта, как его промерзание, — важный фактор, который следует учитывать при возведении нового

жилого или промышленного объекта. Скорость и глубина промерзания грунта зависят от многих составляющих: от

типа породы (см. таблицу); природной влажности; значений отрицательных температур; наличия снегового покроя

и др. Знание этого показателя необходимо, если вы хотите возвести прочный и долговечный фундамент для дома,

построить зимний водопровод.

| Город | Глубина промерзания грунта, м | ||

| Суглинки и глины | Песок мелкий, супесь | Песок крупный, гравелистый | |

| Архангельск | 1,56 | 1,90 | 2,04 |

| Вологда | 1,43 | 1,74 | 1,86 |

| Екатеринбург | 1,57 | 1,91 | 2,04 |

| Казань | 1,43 | 1,75 | 1,87 |

| Курск | 1,06 | 1,29 | 1,38 |

| Москва | 1,10 | 1,34 | 1,44 |

Для функционирования водопровода в зимнее время трубы укладывают в грунт ниже уровня промерзания земли.

Трубы, как правило, утенляют полипропиленовыми чехлами. Однако всегда существует участок водопровода, под-

водящий воду непосредственно в дом и нуждающийся в дополнительной защите от промерзания. Одним из решений

в этом случае является использование па этом участке водопровода специального кабеля, который помещается в

трубу и подогревает на этом участке воду.

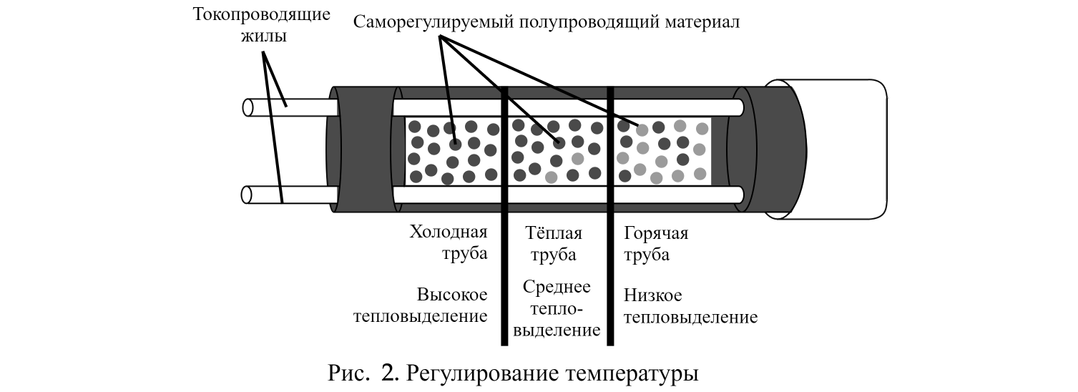

Саморегулирующий греющий кабель — разновидность нагревательных проводников, которые способны самостоя-

тельно изменять выделение тепла в зависимости от температуры окружающей среды. Устройство саморегулирую-

щего проводника представлено на рисунке 1

Основным устройством в конструкции является нагревательная проводящая матрица. Отдельные участки (нагре-

вательные элементы) матрицы подсоединяются параллельно к токопроводящим медным проводникам, которые,

в свою очередь, подключены к внешнему источнику тока. Принцип работы полимерной матрицы заключается в

следующем: при уменьшении температуры на любом участке матрицы электрическое сопротивление уменьшается.

Потребляемая мощность при этом увеличивается, и элемент нагревается до более высокой температуры. И наоборот,

при нагревании матрицы потребляемая мощность начинает снижаться. Таким образом достигается терморегуляция

(рис. 2)

Слои изоляции, защитной экранирующей оплётки, внешней оболочки выполняют функции термозащиты, а также

защиты от механических и электромагнитных внешних воздействий.

Выберите из предложенного перечня два верных утверждения, соответствующих содержанию текста. Запишите в ответе их

номера.

1) Основным устройством в конструкции саморегулирующего проводника являются токопроводящие жилы.

2) Принцип работы саморегулирующего проводника основан на химическом действии электрического тока.

3) В водопроводной трубе с помещённым в неё саморегулирующим греющим кабелем нагревание воды происходит преимущественно

за счёт энергии, выделяющейся при прохождении электрического тока по медным проводникам.

4) При уменьшении температуры на одном из участков нагревательной матрицы саморегулирующего кабеля электрическое

сопротивление участка уменьшается, а сила тока на нём увеличивается.

5) Для одной и той же местности глубина промерзания песчаных почв на 20 % и более превышает глубину промерзания глинистых и

суглинистых почв.

Камзеева 2024

Источники:

1) Нет, "Основным устройством в конструкции является нагревательная проводящая матрица".

Утверждение 1 –

2) Принцип работы основан на электрическом действии.

Утверждение 2 –

3) Нет, тепло выделяется в матрице.

Утверждение 3 –

4) Да, "при уменьшении температуры на любом участке матрицы электрическое сопротивление уменьшается".

Утверждение 4 –

5) Да, это видно из таблицы.

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Металлы представляют собой поликристаллические тела, состоящие из большого числа мелких (10-1 – 10-5 см),

хаотично ориентированных по отношению друг к другу кристаллов.

Многие металлы (в том числе железо) в зависимости от температуры могут существовать в разных кристаллических

формах или, как их называют, в разных полиморфных модификациях. В результате полиморфного превращения

атомы кристаллического тела, имеющего решётку одного типа, перестраиваются таким образом, что образуется

кристаллическая решётка другого типа. Полиморфное превращение — обратимый процессе; он происходит как при

нагреве, так и при охлаждении твёрдого тела. Вновь образующиеся полиморфные модификации являются следстви-

ем возникновения центров кристаллизации и роста кристаллов, подобно кристаллизации из жидкого состояния.

Превращение одной полиморфной формы в другую при нагреве чистого металла сопровождается поглощением

тепла и происходит при постоянной температуре. На термической кривой (в координатах температура — время)

превращение отмечается горизонтальным участком. При охлаждении происходит выделение тепла при такой же

температуре, что и при нагреве. Температура, при которой происходит переход из одного типа кристаллической

решётки в другой, носит название температуры полиморфного превращения.

Так как полиморфные модификации вещества отличаются внутренней структурой, то свойства их различны. По-

лиморфные превращения сопровождаются скачкообразным изменением свойств металлов или сплавов: удельного

объёма, теплоёмкости, тепло- и электропроводности, магнитных, механических и химических свойств.

Ярким примером полиморфизма у неметаллических материалов является наличие двух кристаллографических мо-

дификаций чистого углерода, известных как алмаз и графит. Оба материала являются идентичными по химическому

составу и различаются лишь кристаллической структурой. В результате свойства алмаза и графита оказываются

существенно различными. Графит — это мягкий, хрупкий и непрозрачный материал, в то время как алмаз является

одним из наиболее твёрдых минералов, встречающихся в природе, и, как правило, прозрачен.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста.

Запишите в ответе их номера.

1) Полиморфные превращения наблюдаются только у металлов.

2) При полиморфном превращении металла сохраняется его химический состав.

3) Алмаз и графит являются кристаллическими модификациями углерода.

4) В течение полиморфного превращения изменяются физические и химические свойства.

5) Полиморфное превращение — это необратимый процесс.

Камзеева 2024

Источники:

1) Т.к. полиморфные превращения обратимый процесс, то это верно и для жидкости, и для твердого тела.

Утверждение 1 –

2) Да, т.к. при полиморфном превращении скачкообразно меняется химические своства, а состав остается неизменным.

Утверждение 2 –

3) Да, "Ярким примером полиморфизма у неметаллических материалов является наличие двух кристаллографических модификаций

чистого углерода, известных как алмаз и графит".

Утверждение 3 –

4) Нет, свойства твердых тел изменяются скачкообразно.

Утверждение 4 –

5) Нет, "Полиморфное превращение — обратимый процессе; он происходит как при нагреве, так и при охлаждении твёрдого тела".

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Гейзеры располагаются вблизи действующих или недавно уснувших вулканов. Для извержения гейзеров необходима

теплота, — поступающая от вулканов.

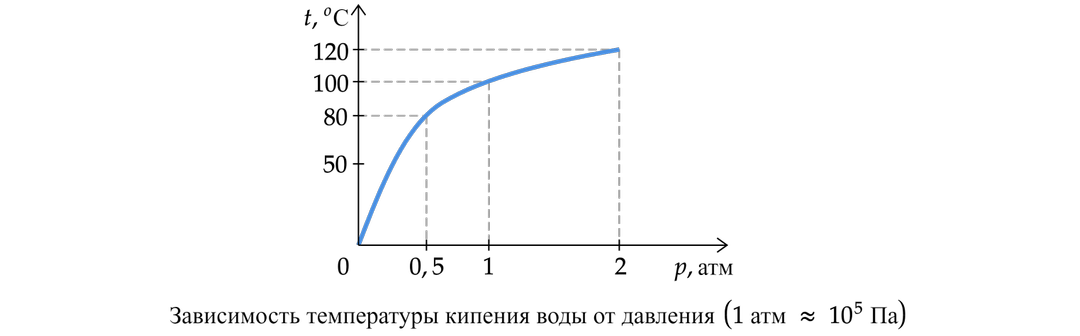

Чтобы понять физику гейзеров, напомним, что температура кипения воды зависит от давления (см. рисунок).

Представим — себе 20-метровую гейзерную трубку, наполненную горячей водой. По мере увеличения глубины темпе-

ратура воды растёт. Одновременно возрастает и давление: оно складывается из атмосферного давления и давления

столба воды в трубке. При этом везде по длине трубки температура воды оказывается несколько ниже температуры

кипения, соответствующей давлению на той или иной глубине. Теперь предположим, что по одному из боковых

протоков в трубку поступила порция пара. Пар вошёл в трубку и поднял воду до некоторого нового уровни, а часть

воды вылилась из трубки в бассейн. При этом температура поднятой воды может оказаться выше температуры

кипения при новом давлении, и вода немедленно закипает.

При кипении образуется пар, который ещё выше поднимает воду, заставляя её выливаться в бассейн. Давление на

нижние слои воды уменьшается, так что закипает вся оставшаяся в трубке вода. В этот момент образуется большое

количество пара; расширялись, он с огромной скоростью устремляется вверх, выбрасывая остатки. воды из трубки,

— происходит извержение гейзера.

Но вот весь пар вышел, трубка постепенно вновь заполняется охладившейся водой. Время от времени внизу слы-

шатся взрывы — ото в трубку из боковых протоков попадают порции пара. Однако очередной выброс воды начнётся

только тогда, когда вода в трубке нагреется до температуры, близкой к температуре кипения.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответе их номера.

1) Для извержения гейзеров необходима солнечная энергия.

2) Агрегатное состояние воды при температуре зависит от внешнего давления.

3) При атмосферном давлении, примерно равном Па, вода кипит при температуре

.

4) Температура кипения воды прямо пропорциональна внешнему давлению.

5) В горах температура кипения воды увеличивается.

Камзеева 2024

Источники:

1) Об этом не было сказано в тексте.

Утверждение 1 –

2) Да, это видно из графика.

Утверждение 2 –

3) Да, это видно из графика.

Утверждение 3 –

4) Прямая пропорциональность видна до 80 градусов, после у нас кривая.

Утверждение 4 –

5) Нет, она уменьшается, т.к. давление уменьшается.

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

В середине XIX века немецкий стеклодув Генрих Гейслер сумел создать хороший вакуум в выдувной стеклянной

трубке с электродами на обоих концах. Проводя опыты с такими трубками, учёные заметили, что иногда само

стекло светилось бледно-голубым или зелёным светом вокруг анода — положительного полюса трубки. Было

выдвинуто предположение, что свечение создаётся лучами, идущими, от катода – отрицательного полюса —- к

аноду, и поэтому они были названы катодными лучами. В 1870-х годах для изучения этих лучей английский

физик Уильям Крукс разработал трубку, позже названную электронной трубкой. С её помощью учёные проводили

множество экспериментов, желая выяснить, что представляют собой эти лучи.

К концу 1880-х годов дискуссия о природе катодных лучей приняла острый полемический характер. Подавляющее

6ольшинство видных учёных немецкой школы придерживалось мнения, что катодные лучи имеют ту же природу,

что и световые лучи. В Англии же придерживались мнения, что катодные лучи состоят из ионизированных

молекул или атомов газа. У каждой стороны имелись веские доказательства в пользу своей гипотезы. Сторонники

молекулярной гипотезы справедливо указывали на тот факт, что катодные лучи отклоняются под воздействием

магнитного поля, в то время как на световые лучи магнитное поле никак не воздействует. Следовательно, они

состоят из заряженных частиц. Однако сторонники корпускулярной гипотезы никак не могли объяснить ряда

явлений, в частности обнаруженного в 1892 году эффекта практически беспрепятственного прохождения катодных

лучей через тонкую алюминиевую фольгу.

Наконец, в 1897 году молодой английский физик Дж. Дж. Томсон положил конец этим спорам раз и навсегда,

а заодно прославился в веках как первооткрыватель электрона. В своём опыте Томсон использовал усовершен-

ствованную катодно- лучевую трубку, конструкция которой была дополнена катушками с электрическим током,

создававшими внутри трубки магнитное поле, и набором параллельных электрически заряженных конденсаторных

пластин, создававших внутри трубки электрическое поле (см. рисунок). Благодаря этому появилась возможность

исследовать поведение катодных лучей под воздействием и магнитного, и электрического полей.

Используя трубку новой конструкции, Томсон последовательно показал, что катодные лучи ведут себя как поток

заряженных частиц: отклоняются в магнитном поле в отсутствие электрического; отклоняются в электрическом поле

в отсутствие магнитного (пунктирные линии 1 или 2 на рисунке); при одновременном действии электрического и

магнитного полей сбалансированной интенсивности, ориентированных в направлениях, вызывающих по отдельности

отклонения в противоположные стороны, катодные лучи распространяются прямолинейно, т. е. действие двух полей

взаимно уравновешивается (пунктирная линия 3 на рисунке).

Неизвестные частицы Томсон назвал корпускулами, но вскоре они стали называться электронами. Сразу же стало

ясно, что электроны обязаны существовать в составе атомов анода — иначе откуда бы они взялись. 30 апреля 1897

года — дата доклада Томсоном полученных им результатов на заседании Лондонского королевского общества —

считается днём рождения электрона.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста.

Запишите в ответе их номера.

1) Прохождение катодных лучей в трубке Гейслера приводило к свечению стекла вокруг анода.

2) В качестве доказательства предположения, что катодные и световые лучи имеют одну природу, приводился тот факт, что

катодные лучи не взаимодействуют c магнитным полем.

3) В отсутствие тока в катушках и напряжения на конденсаторных пластинах ход катодного луча будет соответствовать пунктирной

линии 3 на рисунке.

4) Катодные лучи не взаимодействуют с электрическим полем.

5) Катодные лучи по природе относятся к электромагнитному излучению.

Камзеева 2024

Источники:

1) Да,"Проводя опыты с такими трубками, учёные заметили, что иногда само стекло светилось бледно-голубым или зелёным светом

вокруг анода — положительного полюса трубки".

Утверждение 1 –

2) Нет, "Сторонники молекулярной гипотезы справедливо указывали на тот факт, что катодные лучи отклоняются под воздействием

магнитного поля, в то время как на световые лучи магнитное поле никак не воздействует".

Утверждение 2 –

3) Да, т.к. тогда на катодные лучи не будут действовать какие-либо силы, и они будут двигаться по прямой.

Утверждение 3 –

4) Нет, т.к. под действием этого поля лучи отклоняются.

Утверждение 4 –

5) Из этого опыта мы не можем сделать этот вывод.

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Вторая по удалённости от Солнца планета в Солнечной системе, Венера — самая яркая из планет, наблюдаемых с

Земли, По этой причине её изучали с незапамятных времён: первые записи о ней появились ещё у вавилонян. Рим-

ляне видели в Венере богиню красоты, а майя считали, что планета является братом Солнца. В 1610 году Галилео

Галилей наблюдал фазы Венеры, подтвердив, что планета действительно вращается вокруг Солнца. Из-за плотной

атмосферы планеты наблюдения её поверхности долгое время были невозможны.

С 1960-х гг. начались исследования планеты с помощью космических зондов. Первая попытка, советский зонд

<Венера-1», была предпринята в 1961 году и не увенчалась успехом. Новый зонд «Венера-4» успешно достиг Венеры

и отправил обратно информацию об атмосфере планеты, прежде чем сгореть дотла во время входа в атмосфе-

ру. Первым космическим аппаратом, совершившим успешную посадку на поверхность Венеры, стала советская

автоматическая межпланетная станция «Венера-7». Оказалось, что под плотной атмосферой планеты скрывается

настоящий ад: средняя температура на поверхности этого небесного тела составляет примерно 460 ∘C, что делает

планету самым горячим объектом Солнечной системы. Атмосфера Венеры состоит главным образом из углекислого

газа и азола. Поверхность планеты: полностью скрывают облака серной кислоты, Скорость вращения атмосферы

Венеры: более чем в 60 раз быстрее скорости вращения планеты, Скорость ветра на Венере достигает 360 км/ч. На-

правление вращения Венеры вокруг своей оси противоположно направлению вращения всех (кроме Урана) планет

Солнечной системы.

Некоторые характеристики планеты представлены в таблице.

| Характеристика | Значение |

| Расположение по порядку от Солнца | Вторая |

| Среднее расстояние до Солнца | Примерно 108 млн км |

| Перигелий (расстояние от ближайшей 107,5 млн км к Солнцу точки орбиты до Солнца) |

107,5 млн км |

| Афелий (расстояние от самой удалённой 108,9 млн км от Солнца точки орбиты до Солнца) |

108,9 млн км |

| Период обращения вокруг Солнца | 224,7 земных суток |

| Продолжительность суток | 243 земных |

| Температура на поверхности | 438-482 ℃ |

| Радиус | 6052 км ( 95 % радиуса Земли) |

| Ускорение свободного падения | 8,87 м/c2 |

| Масса | Около 81,5 % массы Земли |

| Магнитное поле | Отсутствует |

Несмотря на относительную близость планеты, мы знаем сегодня о Венере меньше чем о других планетах земной

группы. Отчасти это происходит потому, что для исследования атмосферы и поверхности планеты исследователи

нуждаются в высокопрочном оборудовании и первоклассной технике, способной выдержать не только высокую

температуру на планете, но и колоссальное атмосферное давление, которое у поверхности примерно в 90 раз больше

земного.

Существует гипотеза, что в какой-то момент в прошлом на Венере было гораздно больше воды, чем предполагает

сегодня её сухая атмосфера - возможно там были даже океаны. Но по мере того, как Солнце становилось всё горячее

и ярче, температура поверхности Венеры повышалась, испаряя все океаны и моря и повышая парниковый эффект.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста.

Запишите в ответ их номера.

1) Плотная атмосфера Венеры создаёт сильный парниковый эффект на планете.

2) Продолжительность суток на Венере меньше продолжительности года.

3) Атмосферное давление на Венере примерно равно гидростатическому давлению при погружении в океан на Земле на глубину

около 900 м.

4) Венера движется по сильно вытянутой эллиптической орбите вокруг Солнца.

5) Атмосфера Венеры состоит преимущественно из водяного пара.

Камзеева 2024

Источники:

1) Да, верно.

Утверждение 1 –

2) Нет, т.к. период обращения вокруг Солнца = 224,7 земных суток, а продолжительность дня = 243 земных суток.

Утверждение 2 –

3) Да, это следует из предпоследнего абзаца.

Утверждение 3 –

4) Нет, т.к. афелий и перигелий практически равны(т.е. это примерно окружность).

Утверждение 4 –

5) Нет, она состоит углекислого газа и азота.

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Изучение планет Солнечной системы меняло взгляд человека на мир вокруг него и понимание места Земли во

Вселенной.

История наших знаний о Меркурии уходит корнями в глубокую древность, по сути это одна из первых планет,

известных человечеству. Меркурий наблюдали ещё в древнем Шумере, одной из первых развитых цивилизаций

на Земле. Происхождение названия планеты идёт от римлян, которые назвали планету в честь античного бога

Меркурия (в греческом варианте Гермеса), покровителя торговли, ремёсел, а также посланца других олимпийских

богов, С чем связана такая ассоциация? Год на планете длится всего 88 дней, Меркурий - самая быстрая планета.

Меркурий - это ближайшая к Солнцу и самая маленькая планета Солнечной системы. Некоторых характеристики

планеты представлены в таблице.

| Характеристика | Значение |

| Температура на поверхности | От -190 ℃ до +430 ℃ |

| Ускорение свободного падения | 3,7 м/c2 |

| Масса | Около 5,5 % массы Земли |

| Естественные спутники | Нет |

| Размер железного ядра (источник магнитного поля) | 83 % объёма и 60 % массы планеты |

| Магнитное поле | Примерно в 100 раз меньше земного |

| Среднее расстояние до Солнца | Чуть меньше 58 млн км |

| Перигелий (расстояние от ближайшей 46 млн км к Солнцу точки орбиты до Солнца) |

46 млн км |

| Афелий (расстояние от самой удалённой 69,8 млн км от Солнца точки орбиты до Солнца) |

69,8 млн км |

| Средняя скорость движения по орбите | 48 км/c |

| Время совершения одного оборота вокруг Солнца | 88 земных суток |

| Продолжительность суток | 58,65 земных |

При пролёте мимо Меркурия космического аппарата «Маринер-10», запущенного в 1973 году, было установлено

наличие у планеты предельно разрежённой атмосферы, давление которой в 5 · 1011 раз меньше давления земной

атмосферы. В таких условиях атомы чаще сталкиваются с поверхностью планеты, чем друг с другом. Атмосферу

составляют атомы, захваченные из солнечного ветра или выбитые солнечным ветром с поверхности, — гелий, на-

трий, кислород, калий, аргон, водород. Имеющейся у Меркурия гравитации недостаточно для поддержания плотной

атмосферы

Поверхность Меркурия испещрена ударными кратерами от воздействий метеоритов и комет и напоминает поверх-

ность Луны (см. фото).

Снимок поверхности Меркурия, сделанный с исследовательского зонда "Мессенджер"

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста.

Укажите их номера.

1) На космический зонд массой 500 кг у поверхности Меркурия будет действовать сила гравитации, равная примерно 1,85

кН.

2) Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется афелием.

3) Массивное железное ядро Меркурия является источником сильного магнитном поля на планете, превышающего магнитное поле

на Земле.

4) Меркурий движется по круговой орбите вокруг Солнца.

5) В течении трёх своих суток Меркурий совершает примерно два оборота вокруг Солнца.

Камзеева 2024

Источники:

1) Да, верно. .

Утверждение 1 –

2) Нет, афелий - расстояние от самой удалённой от Солнца точки орбиты до Солнца.

Утверждение 2 –

3) Нет, из таблицы следует, что оно в 100 раз меньше Земного.

Утверждение 3 –

4) Нет, т.к. в таблице нам даны афелий и перигелий. Значит Меркурий движется по эллиптической траектории

Утверждение 4 –

5) 3 суток на Меркурии = 175,95 земных суток. 1 оборот равен 88 земным суткам. Значит 2 будет равно 176 земным суткам. Значит

это утверждение верное.

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

В осветительных приборах используют люминесцентные лампы, которые хотя и стоят дороже, чем лампы накаливания, но при той же яркости света потребляют меньше электроэнергии.

Внутренняя поверхность люминесцентных ламп покрыта люминофором — веществом, которое не только отражает часть падающего на них света, но и само начинает светиться. Такое свечение называют фотолюминесценцией. Свет люминесценции зависит от состава люминофора и имеет иной спектральный состав, чем свет, вызвавший свечение. Наблюдения показывают, что свет люминесценции характеризуется большей длиной волны, чем возбуждающий свет.

Принцип работы люминесцентной лампы приведён на рисунке 1.

Люминесцентные лампы относятся к особо опасной категории отходов из-за наличия в них паров ртути, которая относится к отравляющим веществам. Повреждённые или использованные люминесцентные лампы нельзя выбрасывать в бытовые контейнеры для мусора, для утилизации этих ламп существует специальное оборудование.

На рисунке 2 представлены спектры излучения для люминесцентной лампы в сравнении с солнечным спектром и лампой накаливания.

Выберите два верных утверждения, соответствующие тексту.

1) Среди осветительных устройств лампы накаливания характеризуются высоким КПД.

2) Лампа накаливания даёт непрерывный спектр излучения.

3) Излучение люминесцентной лампы зависит от состава люминофора.

4) Люминесцентная лампа даёт спектр излучения, наиболее близкий к солнечному спектру.

5) В люминесцентной лампе электрическая энергия преобразуется в световую при нагревании спирали лампы.

1) Нет, лампы накаливания имеют относительно низкий показатель КПД.

2) Нет, на втором рисунке видно.

3) Да, излучение люминесцентной лампы зависит от состава люминофора.

4) Да, люминесцентная лампа даёт спектр излучения, наиболее близкий к солнечному спектру.

5) Нет, люминесцентная лампа светится за счет люминоформа – эффекта фотолюминесценции.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

В 2011 году во время съёмок компанией Би-би-си цикла передач ''Замёрзшая планета'' операторам впервые удалось задокументировать очень интересный процесс: в толще океанических вод Антарктики под ледяным покровом начинает формироваться и расти вниз ко дну морская сосулька (Брайникл).

В том случае, если Брайниклу удаётся достичь дна, он продолжает разрастаться в сторону понижения уровня поверхности дна (рис. 1). При этом он способен убить всё живое на своём пути (морских звёзд и ежей, рыб, водоросли). Именно по этой причине его ещё называют ''ледяным пальцем смерти''.

Возникновение этого природного феномена возможно только в ледяных водах у полюсов. Когда поверхность солёной воды замерзает, меняется состав и концентрация соли в воде под ледяной корой. При образовании льда из него вытесняется практически вся соль. Таким образом, вода подо льдом становится более солёной и плотной. Повышенная концентрация соли понижает температуру замерзания вод (рис. 2) и увеличивает её плотность. В результате тяжёлый солевой раствор начинает опускаться вниз (тонуть). Нисходящий поток солевого раствора, имеющий экстремально холодную температуру, приводит к замерзанию менее соленой окружающей воды и образованию ледяного канала в виде трубки.

Пористый лёд Брайникла имеет губчатую структуру. Поэтому его нельзя сравнить с более плотный льдом, образовавшимся из пресной воды.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1) Для образования Брайникла необходимо, чтобы окружающая вода была гораздо менее солёной, чем вода внутри ледяной трубки.

2) Морской лёд имеет очень плотную однородную структуру.

3) При температуре поверхность морей покрывается коркой льда.

4) С глубиной плотность и температура воды в океанах повышается.

5) Чем выше солёность воды, тем ниже температура её замерзания.

1) Возникновение этого природного феномена возможно только в ледяных водах у полюсов. Когда поверхность

солёной воды замерзает, меняется состав и концентрация соли в воде под ледяной корой. При образовании льда

из него вытесняется практически вся соль. Таким образом, вода подо льдом становится более солёной и плотной.

2) Пористый лёд Брайникла имеет губчатую структуру. Поэтому его нельзя сравнить с более плотный льдом, образовавшимся из

пресной воды.

3) Нет, см. рис. 2

4) Нет, температура понижается. Повышенная концентрация соли понижает температуру замерзания вод (рис. 2) и увеличивает

её плотность. В результате тяжёлый солевой раствор начинает опускаться вниз (тонуть).

5) Повышенная концентрация соли понижает температуру замерзания вод (рис. 2) и увеличивает её плотность. В результате

тяжёлый солевой раствор начинает опускаться вниз (тонуть).

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Пирамида Хеопса является одним из семи чудес света. До сих пор остаётся много вопросов, как именно была построена пирамида. Транспортировать, поднять и установить камни, масса которых составляла десятки и сотни тонн, было делом нелёгким.

Для того чтобы поднять каменные глыбы наверх, придумали очень хитрый способ. Вокруг места строительства воздвигали насыпные земляные пандусы. По мере того, как росла пирамида, пандусы поднимались все выше и выше, как бы опоясывая всю будущую постройку. По пандусу камни тащили на салазках таким же образом, как и по земле, помогая себе при этом рычагами. Угол наклона пандуса был очень незначительным - 5 или 6 градусов, из-за этого длина пандуса вырастала до стен метров. Так, при строительстве пирамиды Хефрена пандус, соединявший верхний храм с нижним, при разнице уровней, составлявшей более 45 м, имел длину 494 м, а ширину 4,5 м.

В 2007 году французский архитектор Жан-Пьер Уден высказал предположение, что при строительстве пирамиды Хеопса древнеегипетские инженеры использовали систему как внешних, так и внутренних пандусом и тоннелей. Уден полагает, что с помощью внешних пандусов возводились только нижняя, 43-метровая часть (общая высота пирамиды Хеопса составляет 146 м). Для подъёма и установки остальных глыб использовалась система внутренних пандусов, расположенных спиралеобразно. Для этого египтяне разбирали внешние пандусы и переносили их внутрь. Архитектор уверен, что обнаруженные в 1986 году полости в толще пирамиды Хеопса -- это туннели, в которые постепенно превращались в пандусы.

Выберите из предложенного перечня два верных утверждения, соответствующих содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1) Пандус работает по принципу рычага.

2) Все простые механизмы дают выигрыш в силе.

3) К пандусам относится наклонная площадка для въезда машин.

4) Подвижный блок даёт выигрыш в механической работе.

5) Пандус является разновидностью наклонной плоскости.

1) Для того чтобы поднять каменные глыбы наверх, придумали очень хитрый способ. Вокруг места строительства воздвигали

насыпные земпляне пандусы. То есть это наклонная площадка.

Утверждение 1 –

2) Нет, некоторые дают выигрыш в силе, а некоторые выигрыш в расстоянии.

Утверждение 2 –

3) Да, ведь пандус – наклонная площадка.

Утверждение 3 –

4) Нет, выигрыш в работе не дает ни один механизм.

Утверждение 4 –

5) Да.

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Каким образом ученые определяют возраст археологических находок? Существуют различные методы датирования. Одним из них является метод радиоизотопного датирования.

Радиоизотопные датирование - метод, при котором проводится подсчёт количества изотопов, которые успели распасться за период существования исследуемого образца. Этот метод используется не только в археологии, но и в палеонтологии и геологии.

Радиоуглеродный анализ является одни из видов радиоактивного датирования, когда возраст материалов определяется с помощью измерения содержания в них радиоактивного изотопа углерода 14С

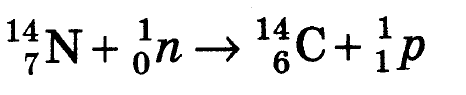

В атмосфере присутствуют при изотопа углерода: стабильные 12С (около 98,89 %) и 13С (около 1,11 %), а также микроскопическое количество изотопа 14С (0,0000000001 %). Изотоп 14С образуется в процессе бомбардировки земной атмосферы космическими лучами в результате следующей реакции:

В организмах всех живых существ отношение изотопов 12С , 13С и 14С равно атмосферному отношению этих изотопов и поддерживается скоростью их метаболизма. После того, как организм умирает, прекращается обмен углерода с внешней средой. Содержание изотопа углерода 14С в организме начинает уменьшаться в результате радиоактивного распада:

Период полураспада изотопа 14С $ составляет примерно 5730 лет. Это означает, что через 5730 лет в образце остаётся половина от первоначального количества 14С (см. рисунок).

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1) В результате радиоактивного распада изотопа образуется стабильный изотоп углерода.

2) Радиоактивный углерод попадает в атмосферу в результате альфа-распада атмосферного азота.

3) Изотоп испытывает радиоактивный бета-распад.

4) Если в образце осталась примерно четверть от первоначального содержания радиоактивного углерода, то возраст образца составляет примерно 11 тыс. лет.

5) После смерти организма обмен углерода прекращается, поэтому количество изотопов и

не изменяется.

1) В результате радиоактивного распада образуется азот:

Утверждение 1 –

2) Изотоп образуется в процессе бомбардировки земной атмосферы космическими лучами в результате следующей

реакции:

Утверждение 2 –

3) Да

Утверждение 3 –

4) Да, это следует из графика.

Утверждение 4 –

5) После того, как организм умирает, прекращается обмен углерода с внешней средой. Содержание изотопа углерода в

организме начинает уменьшаться в результате радиоактивного распада:

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Кристаллические твёрдые тела характеризуются наличием строгого порядка в расположении атомов (молекул). Для большинства же знакомых нам жидкостей характерно отсутствие порядка в расположении молекул.

Однако в природе встречаются вещества, обладающие одновременно основными свойствами кристалла и жидкости. С одной стороны, эти вещества текучи как жидкости. С другой стороны, они характеризуются порядком в расположении молекул и, соответственно, анизотропией физических свойств (зависимостью оптических, электрических и других свойств от направления в веществе). Такие вещества называются жидкими кристаллами.

Первое жидкокристаллическое соединение, холестерилбензоат, было открыто австрийским учёным Рейнитцером. Рейнитцер обнаружил, что при температуре плавления, равной $145^\circ C$, кристаллическое вещество превращалось в мутную, сильно рассеивающую свет жидкость, которая затем при $179^\circ C$ становилась прозрачной. Поражённый этим необычным явлением, Рейнитцер отправил свои препараты немецкому кристаллографу Отто Леману с просьбой помочь разобраться в странном поведении холестерилбензоата. Исследуя препараты при помощи поляризационного микроскопа, Леман установил, что мутная фаза, наблюдаемая Рейнитцером, является анизотропной, а прозрачная -- изотропной.

Жидкими кристаллами являются в основном органические вещества, молекулы которых имеют, например, длинную нитевидную форму. Нитевидные молекулы расположены параллельно друг другу, однако беспорядочно сдвинуты, т.е. порядок, в отличие от обычных кристаллов, существует только в одном направлении. Физические свойства жидкого кристалла (например, его прозрачность при прохождении светового луча) зависят от направления в кристалле. Это используется при создании жидкокристаллических экранов телевизоров.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1) Принцип работы жидкокристаллических экранов основан на изотропии электрических свойств жидких кристаллов.

2) Принцип работы жидкокристаллических экранов основан на анизотропии оптических свойств жидких кристаллов.

3) В опытах Рейнитцера с холестерилбензоатом при температуре происходил переход жидкого кристалла в изотропную

жидкость.

4) В опытах Рейнитцера с холестерилбензоатом при температуре происходил переход жидкого кристалла в изотропную

жидкость.

5) При температуре выше холестерилбензоат характеризуется анизотропией физических свойств.

1) Физические свойства жидкого кристалла (например, его прозрачность при прохождении светового луча) зависят от направления в

кристалле. Это используется при создании жидкокристаллических экранов телевизоров. Исследуя препараты при помощи

поляризационного микроскопа, Леман установил, что мутная фаза, наблюдаемая Рейнитцером, является анизотропной, а прозрачная

– изотропной.

Утверждение 1 –

2) См. Пункт 1.

Утверждение 2 –

3) Рейнитцер обнаружил, что при температуре плавления, равной , кристаллическое вещество превращалось в мутную

(анизотропную среду).

Утверждение 3 –

4) Рейнитцер обнаружил, что при температуре плавления, равной , кристаллическое вещество превращалось в

мутную, сильно рассеивающую свет жидкость, которая затем при

становилась прозрачной (изотропную среду).

Утверждение 4 –

5) См. Пункт 4.

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Когда мы говорим о чём-то нереальном, неуловимом, мы используем слово «мираж». Он возникает перед наблюдателем чудесным видением, но при попытке приблизиться к нему исчезает. Миражи можно наблюдать не только в пустынях, но и в степях, и даже в более холодных широтах. Хорошо известна легенда из Средних веков о так называемом «Летучем

голландце» — корабле-призраке, вызывавшем суеверный страх у матросов.

Различают несколько видов миражей. Основными являются нижние, так называемые озёрные, миражи и верхние миражи. «Озёрные» миражи возникают над сильно нагретой поверхностью, например, днём в пустыне. Верхние миражи возникают, наоборот, над сильно охлаждённой поверхностью, например, над холодной водой.

Одной из основных причин возникновения миражей является рефракция света в атмосфере, то есть искривление световых лучей при прохождении в атмосфере, вызванное оптической неоднородностью атмосферного воздуха. Учёные установили, что показатель преломления воздуха — это непостоянная величина, она зависит от ряда факторов, одним из основных является плотность воздуха. Плотность же воздуха в атмосфере изменяется как с высотой, так и в зависимости от степени локального нагрева или охлаждения. При увеличении плотности воздуха показатель преломления воздуха увеличивается.

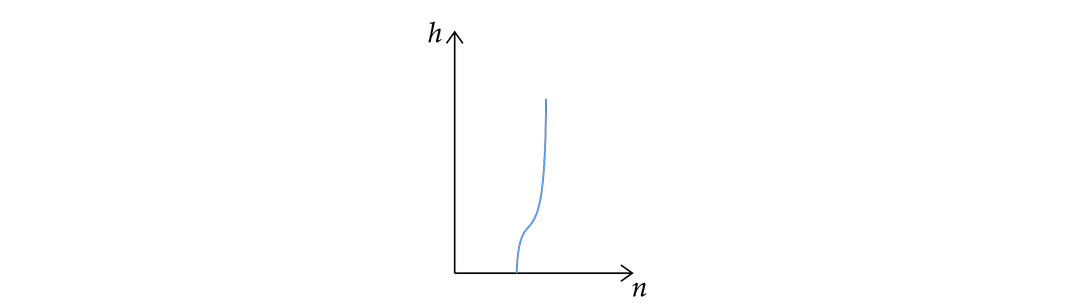

Известно, что плотность воздуха понижается при переходе от нижних слоёв атмосферы к верхним. Кроме того, она уменьшается также при локальном нагревании и даже зависит от ветра. Рассмотрим, например, как образуется простой верхний мираж. На рисунке 1 показано изменение показателя преломления воздуха n c высотой h для случая, когда воздух у самой поверхности земли локально сильно охлаждён. Как видно из графика, показатель преломления воздуха n у самой поверхности земли больше, чем в более высоких воздушных слоях. На некоторой высоте наблюдается плавный скачок, и далее с ростом высоты показатель преломления n уменьшается уже более медленно.

Световые лучи, идущие от какого-либо объекта, находящегося на такой сильно охлаждённой поверхности, будут изгибаться так, что их траектория будет обращена выпуклостью вверх (см. рис. 2). Поэтому наблюдатель может даже видеть объекты, находящиеся за горизонтом, причём он будет видеть их вверху, как бы висящими над линией горизонта. Недаром такие миражи называют верхними.

Верхний мираж может давать как прямое, так и перевёрнутое изображение. Перевёрнутое изображение, как на рисунок 2, возникает, когда показатель преломления воздуха уменьшается с высотой достаточно быстро. В случае же относительно медленного уменьшения показателя преломления с высотой формируется прямое изображение.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1. Показатель преломления воздуха зависит только от температуры и ветра.

2. Показатель преломления воздуха зависит только от скорости изменения плотности воздуха.

3. Показатель преломления воздуха зависит от высоты, температуры, наличия ветра и ещё ряда факторов.

4. Прямое изображение у верхнего миража формируется, если показатель преломления воздуха относительно медленно уменьшается с высотой

5. Прямое изображение у верхнего миража формируется, если показатель преломления воздуха не изменяется

1) Плотность же воздуха в атмосфере изменяется как с высотой, так и в зависимости от степени локального нагрева или

охлаждения. При увеличении плотности воздуха показатель преломления воздуха увеличивается.

2) См. пункт 1.

3) См. пункт 1.

4) Перевёрнутое изображение, как на рисунке 2, возникает, когда показатель преломления воздуха уменьшается с высотой

достаточно быстро. В случае же относительно медленного уменьшения показателя преломления с высотой формируется прямое

изображение.

5) См. пункт 4.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Как возникают «озёрные» миражи

Для объяснения многих интересных оптических эффектов, наблюдаемых в атмосфере, необходимо учитывать такое явление, как рефракция света. Под этим термином понимают искривление световых лучей при прохождении в атмосфере, вызванное оптической неоднородностью атмосферного воздуха. Причина этого кроется в изменениях плотности воздуха (а значит, и показателя преломления) в зависимости от высоты или при нагревании или охлаждении. Показатель преломления среды определяется формулой n=c/v, где c -- скорость света в вакууме, а v -- скорость света в данной среде. Скорость света v в среде всегда меньше скорости c и зависит, в частности, от плотности среды. Чем плотнее воздух, тем меньше v и, значит, тем больше показатель преломления воздуха. Плотность воздуха понижается при переходе от нижних слоёв атмосферы к верхним. Уменьшается она также при локальном нагревании и даже зависит от ветра.

При рефракции света в атмосфере наблюдатель видит объект не в том направлении, какое соответствует действительности; объект может представляться искажённым, например, диск заходящего солнца, находящегося у самой линии горизонта, кажется сплюснутым по вертикали. Особенно впечатляют явления, получившие название миражей. Различают верхние и нижние («озёрные») миражи.

Нижние миражи возникают над сильно нагретой поверхностью, например, в знойной пустыне или над асфальтовой дорогой в жаркий день. В пустыне непосредственно над горячим песком воздух так сильно нагрет, что его плотность и, соответственно, показатель преломления меньше, чем в более высоких воздушных слоях. На рисунке 1 показано изменение показателя преломления воздуха n c высотой h для пустыни в дневное время суток.

Благодаря неоднородности показателя преломления воздуха c луч света искривляется так, как показано на рисунке 2. Поэтому, когда луч попадает в глаз наблюдателя, то ему кажется, что он исходит из точки A', а не из точки A.

Таким образом, если на горизонте находятся пальмы или другие объекты, то наблюдатель видит их перевёрнутыми и воспринимает как отражения в несуществующих озёрах. Вода в этих «озёрах» — отражение голубого небосвода. Наблюдателю кажется, что оазис с пальмами находится на расстоянии один-два километра. Но по мере продвижения вперёд «озеро» всё так же находится где-то впереди, а вокруг по-прежнему одни пески. Наблюдать нижний мираж можно не только в пустынях, но и в наших широтах. Например, при поездке на автомобиле в жаркий летний день на асфальтовой дороге, когда она сильно нагрета солнцем, можно увидеть лужи воды впереди автомобиля, хотя дорога сухая. По мере того как автомобиль движется по дороге вперёд, «лужи» отступают всё дальше и дальше, оставаясь недосягаемыми.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1. Показатель преломления воздуха зависит только от высоты.

2. Показатель преломления воздуха зависит только от температуры.

3. Показатель преломления воздуха зависит только от ветра.

4. Показатель преломления воздуха зависит от всех вышеперечисленных причин.

5. В пустыне в жаркий день показатель преломления воздуха n у самой поверхности земли меньше, чем в более высоких воздушных слоях, а с ростом высоты вначале быстро увеличивается, а далее растёт очень медленно.

1) Для объяснения многих интересных оптических эффектов, наблюдаемых в атмосфере, необходимо учитывать такое явление, как

рефракция света. Под этим термином понимают искривление световых лучей при прохождении в атмосфере, вызванное оптической

неоднородностью атмосферного воздуха. Причина этого кроется в изменениях плотности воздуха (а значит, и показателя

преломления) в зависимости от высоты или при нагревании или охлаждении. Плотность воздуха понижается при переходе от

нижних слоёв атмосферы к верхним. Уменьшается она также при локальном нагревании и даже зависит от ветра.

2) См. пункт 1.

3) См. пункт 1.

4) См. пункт 1.

5) В пустыне суша сильно прогревается солнцем, потому у самой поверхности показатель преломления воздуха маленький. С

высотой показатель преломления сначала растет быстро, а затем медленнее, т. к. плотность воздуха уменьшается.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Чистая руда почти никогда не встречается в природе. Почти всегда полезное ископаемое перемешано с «пустой», ненужной горной породой. Процесс отделения пустой породы от полезного ископаемого называют обогащением руды.

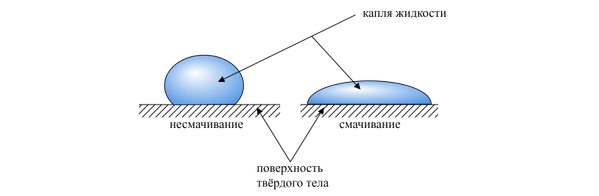

Для обогащения руды можно использовать явление смачивания. Смачивание (несмачивание) –– явление, наблюдаемое при взаимодействии жидкостей с поверхностями твёрдых тел. Например, вода смачивает чистое стекло (растекается по поверхности), но не смачивает жирные поверхности (собирается в капли).

Способом обогащения руды, основанным на явлении смачивания, является флотация. Сущность флотации состоит в следующем. Раздробленная в мелкий порошок руда взбалтывается в воде. Туда же добавляется небольшое количество вещества, обладающего способностью смачивать одну из подлежащих разделению частей, например, крупицы полезного ископаемого, и не смачивать другую часть –– крупицы пустой породы. Кроме того, добавляемое вещество не должно растворяться в воде. При этом вода не будет смачивать поверхность крупицы руды, покрытую слоем добавки. Обычно применяют какое-нибудь масло. В результате перемешивания крупицы полезного ископаемого обволакиваются тонкой плёнкой масла, а крупицы пустой породы остаются свободными. В получившуюся смесь очень мелкими порциями вдувают воздух. Пузырьки воздуха, пришедшие в соприкосновение с крупицей полезной породы, покрытой слоем масла и потому не смачиваемой водой, прилипают к ней. Это происходит потому, что тонкая плёнка воды между пузырьками воздуха и несмачиваемой ею поверхностью крупицы стремится уменьшить свою площадь, подобно капле воды на промасленной бумаге, и обнажает поверхность крупицы.

Крупицы полезной руды с пузырьками воздуха поднимаются вверх, а крупицы пустой породы опускаются вниз. Таким образом, происходит более или менее полное отделение пустой породы, и получается концентрат, богатый полезной рудой.

Выберите два верных утверждения, которые соответствует содержанию текста. Запишите в ответе их номера.

1) Флотацией называется способ обогащения руды, в основе которого лежит явление смачивания.

2) Флотация – это способ обогащения руды, в основе которого лежит явление плавания тел.

3) Крупицы полезной руды с пузырьками воздуха поднимаются вверх из смеси воды и руды, так как на них действует выталкивающая сила, большая или равная силе тяжести.

4) Крупицы полезной руды с пузырьками воздуха поднимаются вверх из смеси воды и руды, так как действующая на них сила тяжести уменьшается.

5) Явления плавания тел в жидкости объясняется флотацией.

1) Да,верно. "Одним из способов обогащения руды, основанным на явлении смачивания, является флотация..."

Утверждение 1 –

2) Нет, плавание тел наблюдается при флотации.

Утверждение 2 –

3) Да,"Крупицы полезной руды с пузырьками воздуха поднимаются вверх, а крупицы пустой породы опускаются вниз".

Утверждение 3 –

4) См.пункт 3

Утверждение 4 –

5) См.пункт 5

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

О форме и размерах Земли люди имели достаточно реальные представления еще до начала нашей эры. Так, древнегреческий философ Аристотель (384-322 до н. э.) полагал, что Земля имеет шарообразную форму, а в качестве доказательства приводил округлость формы земной тени во время лунных затмений, поскольку только шар при освещении с любой стороны всегда дает круглую тень.

В 1672 г. один французский астроном установил, что если точные маятниковые часы перевезти из Парижа в Кайенну (в Южной Америке, вблизи экватора), то они начинают отставать на 2,5 минуты в сутки. Ньютон объяснил это тем, что на экваторе поверхность Земли находится дальше от её центра, чем в Париже.

В 1735 г. Французская академия наук снарядила одну экспедицию к экватору, другую – к северному полярному кругу. Южная экспедиция проводила измерения в Перу. Северная экспедиция работала в Лапландии (так до начала XX в. называлась северная часть Скандинавского и западная часть Кольского полуостровов). Для измерения была выбрана дуга меридиана длиной около 3o. После сравнения результатов работы экспедиций выяснилось, что гипотеза Ньютона о форме Земли верна.

В наше время искусственные спутники Земли позволяют определить величину силы тяжести в разных местах над поверхностью земного шара с такой точностью, которой нельзя было достигнуть никаким другим способом. Это, в свою очередь, позволит внести дальнейшее уточнение в наши знания о размерах и форме Земли. Согласно современным данным из-за вращения вокруг своей оси Земля немного сжата вдоль оси вращения. Полярный радиус Земли короче экваториального почти на 21 км, т. е. всего на 1/300 экваториального радиуса. Форма Земли, таким образом, очень мало отличается от шара.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1) Если перенести нитяной маятник с экватора на полюс, то увеличится амплитуда его колебаний.

2) На полюсе поверхность Земли находится дальше от её центра, чем в Париже.

3) На полюсе тела имеют меньший вес, чем на экваторе.

4) Если перенести нитяной маятник с экватора на полюс, то период его колебаний уменьшится.

5) Земная тень во время лунных затмений имеет форму круга, что служит доказательством шарообразной формы Земли.

1) В 1672 г. один французский астроном установил, что если точные маятниковые часы перевезти из Парижа в Кайенну (в Южной

Америке, вблизи экватора), то они начинают отставать на 2,5 минуты в сутки. То есть отличается период колебаний, а не

амплитуда.

2) В 1672 г. один французский астроном установил, что если точные маятниковые часы перевезти из Парижа в Кайенну (в

Южной Америке, вблизи экватора), то они начинают отставать на 2,5 минуты в сутки. Ньютон объяснил это тем, что на

экваторе поверхность Земли находится дальше от её центра, чем в Париже. В 1735 г. Французская академия наук

снарядила одну экспедицию к экватору, другую – к северному полярному кругу. Южная экспедиция проводила

измерения в Перу. Северная экспедиция работала в Лапландии (так до начала XX в. называлась северная часть

Скандинавского и западная часть Кольского полуостровов). Для измерения была выбрана дуга меридиана длиной около

. После сравнения результатов работы экспедиций выяснилось, что гипотеза Ньютона о форме Земли верна.

3) Вес тела определяется формулой:

где – гравитационная постоянная,

– масса тела,

– масса Земли,

– расстояние от центра Земли до

тела.

Так как полярный радиус Земли короче экваториального почти на 21 км, то вес на полюсе наоборот больше, чем на экваторе.

4) См. пункт 1.

5) Древнегреческий философ Аристотель (384-322 до н. э.) полагал, что Земля имеет шарообразную форму, а в качестве

доказательства приводил округлость формы земной тени во время лунных затмений, поскольку только шар при освещении с любой

стороны всегда дает круглую тень.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Туман состоит в основном из капелек воды, имеющих диаметр от 0,5 до 100 мкм. Если в тумане преобладают очень мелкие капельки (диаметр меньше 1 мкм), то такой туман называется дымкой. Если же капли тумана относительно велики (диаметр порядка 100 мкм), то это так называемая морось.

В зависимости от размера капелек воды туман может иметь различный оттенок. Цвет тумана определяется световыми волнами, которые, рассеиваясь на капельках воды, попадают в глаз наблюдателя. Капельки диаметром много больше микрометра практически одинаково рассеивают свет во всём интервале длин волн, воспринимаемых глазом. Этим объясняется молочно-белый и белесоватый цвет мороси. Мелкие же капельки дымки рассеивают преимущественно более короткие световые волны, поэтому туманная дымка окрашена в синеватые и голубоватые тона.

В известном смысле возникновение тумана есть явление выпадения росы. Существенно, однако, что конденсация водяного пара в данном случае происходит не на поверхности земли, листьев или травинок, а в объёме воздуха. Центрами конденсации могут служить случайно образующиеся скопления молекул, ионы, а также пылинки, частички сажи и другие мелкие загрязнения в воздухе.

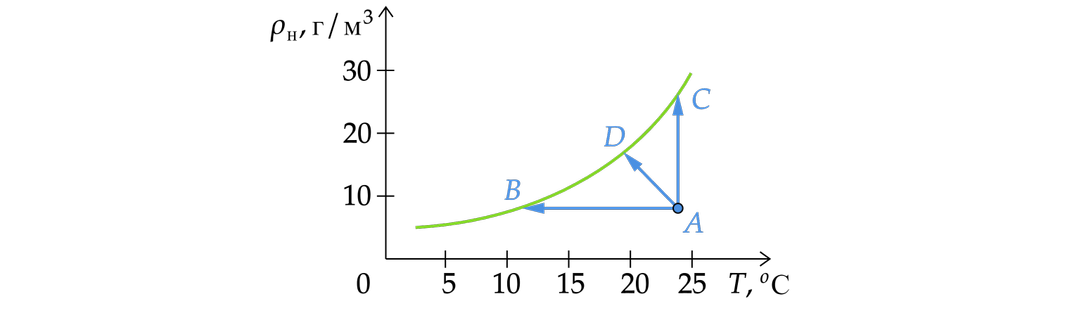

Для возникновения тумана необходимо, чтобы водяной пар в воздухе стал не просто насыщенным, а пересыщенным. Водяной пар становится насыщенным, если при данной температуре процессы испарения воды и конденсации водяного пара взаимно компенсируются, то есть в системе вода – пар устанавливается состояние термодинамического равновесия. На рисунке представлен график зависимости плотности насыщенного водяного пара от температуры.

Водяной пар, состояние которого соответствует точке А, становится насыщенным при охлаждении (процесс АВ) или в процессе дополнительного испарения воды (процесс АС). Соответственно, выпадающий туман называют туманом охлаждения или туманом испарения.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1) Городские туманы, в случае появления сильных загрязнений в воздухе, отличаются более высокой плотностью.

2) Туман состоит из водяного пара.

3) Пар из состояния А может перейти в состояние насыщения в результате процессов АВ, АС и AD.

4) Процессу АВ соответствует туман испарения.

5) Ненасыщенный пар можно перевести в пересыщенный путём нагревания.

1) Так как загрязнения имеют более высокую плотность, то плотность тумана будет больше

2) Туман состоит в основном из капелек воды, имеющих диаметр от 0,5 до 100 мкм.

3) Да, см. рис. в тексте.

4) Водяной пар, состояние которого соответствует точке А, становится насыщенным при охлаждении (процесс АВ) или в процессе

дополнительного испарения воды (процесс АС). Соответственно, выпадающий туман называют туманом охлаждения или туманом

испарения.

5) Водяной пар, состояние которого соответствует точке А, становится насыщенным при охлаждении (процесс АВ) или в процессе

дополнительного испарения воды (процесс АС). То есть наоборот охлаждение пара может сделать его насыщенным

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

В древние времена Земля считалась центром мироздания. Геоцентрическая система мира Гея в греческой мифологии — мать-земля) — представление об устройстве мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, вокруг которой вращаются Солнце, Луна, планеты и звёзды.

Во 2-м веке древнегреческий астроном Клавдий Птолемей в своем фундаментальном сочинении «Великое математическое построение астрономии в 13 книгах», или «Альмагест», представляет свои доказательства сферичности Земли и неба, центрального положения Земли Вселенной, а также описывает сложное движение планет. На рисунке представлена модель мира, построенная Птолемеем.

Работы Птолемея считались настолько совершенными, что господствовали в науке протяжении 1400 лет. Однако в ходе научных открытий XVI века выяснилось, что геоцентризм несовместим с астрономическими фактами и противоречит физической теории. Постепенно утвердилась гелиоцентрическая система мира (Гелиос — древнегреческий бог Солнца).

Центральным объектом Солнечной системы является звезда Солнце. В Солнце передоточена подавляющая часть всей массы системы (около 99,866\%), оно удерживает своим тяготением планеты и прочие тела, принадлежащие к Солнечной системе и вращающиеся вокруг Солнца.

Сравнительная таблица некоторых параметров планет

| Планета |

Масса, относи- тельно* |

Расстояние до Солнца, относительно* |

Время обращения вокруг Солнца, земных лет |

Сутки, относительно* |

Плотность, кг/м3 |

Атмосфера, относительно* |

| Меркурий | 0,06 | 0,38 | 0,241 | 58,6 | 5427 | отсутствует |

| Венера | 0,82 | 0,72 | 0,615 | 243 | 5243 | плотная |

| Земля | 1 | 1 | 1 | 1 | 5515 | 1 |

| Марс | 0,11 | 1,52 | 1,88 | 1,03 | 3933 | 2 |

| Юпитер | 318 | 5,2 | 11,86 | 0,414 | 1326 | 67 |

| Сатурн | 95 | 9,54 | 29,46 | 0,426 | 687 | 62 |

| Уран | 14,6 | 19,22 | 84,01 | 0,718 | 1270 | 27 |

| Нептун | 17,2 | 30,06 | 164,79 | 0,671 | 1638 | 13 |

* Параметры в таблице указаны по отношению к аналогичным данным Земли

Между орбитами Марса и Юпитера находится главный пояс астероидов -- малых планет. Астероидов много, они сталкиваются, дробятся, изменяют орбиты друг друга, так что некоторые осколки при своём движении пересекают орбиту Земли. Прохождение осколков (метеорных тел) через земную атмосферу выглядит с поверхности Земли как "падающие звёзды". В редких случаях более крупных осколков можно наблюдать летящий небу огненный шар. Это явление называется болидом. Двигаясь в атмосфере, твёрдое тело нагревается вследствие торможения, и вокруг него образуется обширная светящаяся оболочка, состоящая из горячих газов. От сильного сопротивления воздуха метеорное тело нередко раскалывается и с грохотом выпадает на Землю в виде осколков -- метеоритов

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1) По мере удаления от Солнца увеличивается радиус планет.

2) Планеты-гиганты характеризуются меньшей частотой вращения вокруг своей оси по сравнению с планетами земной группы.

3) По мере удаления от Солнца период обращения планет увеличивается.

4) Во времена Птолемея не были известны планеты Уран и Сатурн.

5) Основой гелиоцентрической модели мира является утверждение о том, что Солнце находится в центре мира и все планеты обращаются вокруг Солнца.

1) Так как все планеты примерно круглые, то их радиус будет пропорционален их объему. Из таблицы видим, что, например, планета-гигант Юпитер имеет массу 318 и плотность 1326, следовательно, ее объем равен

теперь возьмём самую дальнюю планету Нептун

То есть объём не увеличивается, значит, не увеличивается и радиус планет.

2) Планеты земной группы – это Венера, Земля, Марс. Планеты-гиганты – это Юпитер, Сатурн. Из таблицы видно, что период их

обращения вокруг своей оси (смотрим по столбцу "Сутки") заметно ниже, чем у планет земной группы. Учитывая, что частота

вращения обратно пропорциональная периоду, то для планет–гигантов имеем более высокую частоту обращения.

3) Из таблицы видно, что при увеличении расстояния планет от Солнца время их обращения вокруг Солнца увеличивается,

следовательно, увеличивается и период их обращения.

4) На рисунке в тексте изображен Сатурн, значит, он был известен во времена Птолемея.

5) Однако в ходе научных открытий XVII века выяснилось, что геоцентризм несовместим с астрономическими фактами и противоречит физической теории. Постепенно утвердилась гелиоцентрическая система мира (Гелиос — древнегреческий бог Солнца).

Центральным объектом Солнечной системы является звезда Солнце.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках -- образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жидком или твёрдом состоянии. При дроблении водяных капель и кристаллов льда, при столкновениях их с ионами атмосферного воздуха крупные капли и кристаллы приобретают избыточный отрицательный заряд, а мелкие -- положительный. Восходящие потоки воздуха в грозовом облаке поднимают мелкие капли и кристаллы к вершине облака, крупные капли и кристаллы опускаются к его основанию.

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой противоположный по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и Землёй создаётся сильное электрическое поле, которое способствует ионизации воздуха и возникновению искровых разрядов (молний) как внутри облака, так и между облаком и поверхностью Земли.

Гром возникает вследствие резкого расширения воздуха при быстром повышении температуры в канале разряда молнии. Вспышку молнии мы видим практически одновременно с разрядом, так как скорость распространения света очень велика ($3*108 м/с). Разряд молнии длится всего 0,1–0,2 с. Звук распространяется значительно медленнее. В воздухе его скорость равна примерно 330 м/с. Чем дальше от нас произошёл разряд молнии, тем длиннее пауза между вспышкой света и громом. Гром от очень далёких молний вообще не доходит: звуковая энергия рассеивается и поглощается по пути. Такие молнии называют зарницами. Как правило, гром слышен на расстоянии до 15–20 километров; таким образом, если наблюдатель видит молнию, но не слышит грома, то гроза находится на расстоянии более 20 километров.

Гром, сопровождающий молнию, может длиться в течение нескольких секунд. Существует две причины, объясняющие, почему вслед за короткой молнией слышатся более или менее долгие раскаты грома. Во-первых, молния имеет очень большую длину (она измеряется километрами), поэтому звук от разных её участков доходит до наблюдателя в разные моменты времени. Во-вторых, происходит отражение звука от облаков и туч -- возникает эхо. Отражением звука от облаков объясняется происходящее иногда усиление громкости звука в конце громовых раскатов.

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1. Для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или нет, необходимо измерить время двух последовательных пауз между вспышками молнии и сопровождающими их раскатами грома.

2. Для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или нет, необходимо измерить время, соответствующее длительности раската грома.

3. Громкость звука всегда ослабевает в конце громовых раскатов.

4. Измеряемый интервал времени между молнией и сопровождающим её громовым раскатом никогда не бывает более 1 мин.

5. Для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или нет, необходимо измерить время между двумя вспышками молнии.

1) Из предпоследнего абзаца ясно, что для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или

нет, необходимо измерить время двух последовательных пауз между вспышками молнии и

сопровождающими их раскатами грома

2) Из предпоследнего абзаца ясно, что для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или

нет, необходимо измерить время двух последовательных пауз между вспышками молнии и

сопровождающими их раскатами грома

3) Отражением звука от облаков объясняется происходящее иногда усиление громкости звука в

конце громовых раскатов.

4) Гром, сопровождающий молнию, может длиться в течение нескольких секунд.

5) Из предпоследнего абзаца ясно, что для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или

нет, необходимо измерить время двух последовательных пауз между вспышками молнии и

сопровождающими их раскатами грома

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

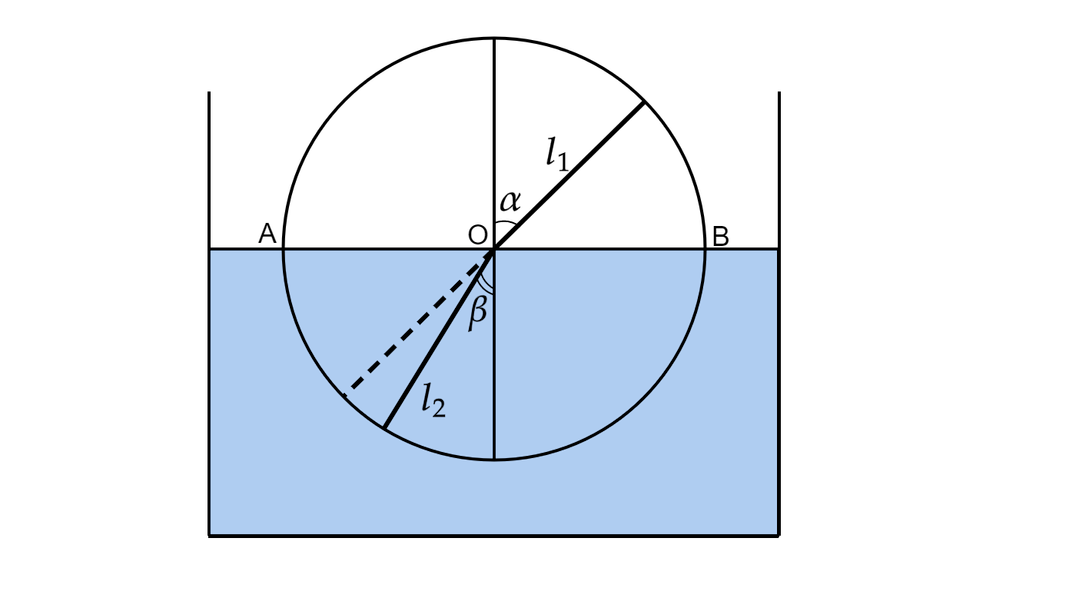

Греческий астроном Клавдий Птолемей (около 130 г. н. э.) — автор замечательной книги, которая в течение почти 15 столетий служила основным учебником по астрономии. Однако кроме астрономического учебника Птолемей написал ещё книгу «Оптика», в которой описал, в частности, явление преломления света. С явлением преломления света Птолемей столкнулся, наблюдая звёзды.

Чтобы изучить закон преломления, Птолемей провёл следующий эксперимент. Он взял круг и укрепил на оси линейки L1 и L2 так, чтобы они могли свободно вращаться вокруг неё (см. рисунок). Птолемей погружал этот круг в воду до диаметра АВ и, поворачивая нижнюю линейку, добивался того, чтобы линейки лежали для глаза на одной прямой (если смотреть вдоль верхней линейки). После этого он вынимал круг из воды и сравнивал углы падения α и преломления β. Он измерял углы с точностью до 0,5°. Числа, полученные Птолемеем, представлены в таблице.

| № опыта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Угол падения α, град. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

| Угол преломления β, град. | 8 | 15,5 | 22,5 | 28 | 35 | 40,5 | 45 | 50 |

Выберите два верных утверждения, которое соответствует содержанию текста.

Запишите в ответ их номера.

1) Угол преломления меньше угла падения при переходе из воздуха в воду.

2) С увеличением угла падения линейно увеличивается угол преломления.

3) Согласно измерениям Птолемея, при угле падения 50 угол преломления составляет

80

.

4) Труды Птолемея в течение почти 15 столетий служили основным учебником по астрономии.

5) Закон преломления Птолемей получил теоретическим путём.

1) Из таблицы видно, что угол преломления меньше угла падения при переходе из воздуха в воду.

Утверждение 1 –

2) Из таблицы видно, что это утверждение неверно.

Утверждение 2 –

3) Из таблицы видно, что наоборот при угле падения угол преломления

.

Утверждение 3 –

4) Да, "Греческий астроном Клавдий Птолемей (около 130 г. н. э.) — автор замечательной

книги, которая в течение почти 15 столетий служила основным учебником по астрономии".

Утверждение 4 –

5) Нет, в тексте описан экспериментальный путь, с помощью которого Птолемей открыл закон

преломления.

Утверждение 5 –

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

На скорость света не влияет ни скорость источника света, ни скорость наблюдателя. Постоянство скорости света в вакууме имеет огромное значение для физики и астрономии. Однако частота и длина световой волны меняются с изменением скорости источника или наблюдателя. Этот факт известен как эффект Доплера.

Предположим, что источник, расположенный в точке О, испускает свет с длиной волны λ0. Наблюдатели в точках A и B, для которых источник света находится в покое, зафиксируют излучение с длиной волны λ0 (рис. 1). Если источник света начинает двигаться со скоростью v, то длина волны меняется. Для наблюдателя A, к которому источник света приближается, длина световой волны уменьшается. Для наблюдателя B, от которого источник света удаляется, длина световой волны увеличивается (рис. 2). Так как в видимой части электромагнитного излучения наименьшим длинам волн соответствует фиолетовый свет, а наибольшим — красный, то говорят, что для приближающегося источника света наблюдается смещение длины волны в фиолетовую сторону спектра, а для удаляющегося источника света — в красную сторону спектра.

Изменение длины световой волны зависит от скорости источника относительно наблюдателя (по лучу зрения) и определяется формулой Доплера:

.

Эффект Доплера нашёл широкое применение, в частности в астрономии, для определения скоростей источников излучения.

Примерно 100 лет назад американский астроном Весто Слайфер обнаружил, что длины в спектрах излучения большинства галактик смещены в красную сторону

Выберите два верных утверждения, которые соответствуют содержанию текста. Запишите в ответ их номера.

1) Скорость света зависит от скорости движения наблюдателя относительно источника света.

2) Длина световой волны не зависит от скорости движения наблюдателя относительно источника света.

3) Наблюдатель, к которому источник света приближается, зафиксирует увеличение скорости света и уменьшение частоты световой волны.

4) Наблюдатель, к которому источник света приближается, зафиксирует уменьшение длины световой волны.

5) Наблюдения В. Слайфера могут быть связаны с тем, что галактики разбегаются (Вселенная расширяется).

1) На скорость света не влияет ни скорость источника света, ни скорость наблюдателя.

2) Однако частота и длина световой волны меняются с изменением скорости источника или

наблюдателя. Этот факт известен как эффект Доплера.

3) Нет, скорость света постоянна.

4) Из текста следует: "Для наблюдателя A, к которому источник света приближается, длина

световой волны уменьшается". Следовательно, утверждение верно.

5) Примерно 100 лет назад американский астроном Весто Слайфер обнаружил, что длины волн в

спектрах излучения большинства галактик смещены в красную сторону. Этот факт может быть связан с

тем, что галактики разбегаются (Вселенная расширяется)